혼자 지운 서사

단정한 폐허로부터

집은 편안하고 자유로운 공간이라고 여겨지지만, 맞지 않는 관계, 불편한 구조와 소음이 있을 때에는 반대로 가장 부자유스러운 감옥이 되어 버린다. 나가서 돌아갈 곳이 없기 때문이다. 집이라는 물리적 공간으로 상징되는 추상적 관계, 가족도 마찬가지다. 손상된 가족의 관계를 확인하고 분석하고 재생하려고 애쓰는 것은 결국 태어나면서부터 숙명적으로 부여받은 이 관계가 너무도 단단하고 폐쇄적이기 때문이다. 이곳으로부터 문을 열고 나가 완전히 벗어나기란 쉬운 일이 아니다.

우리는 자유롭게 살아가는 주체라고 생각하지만 많은 것에 영향을 받는다. 달리 말하자면 많은 것이 우리를 가둔다. 언어도 그 중 하나다. 언어는 대상에게 고유성을 부여한다. 의미를 만들기도 하고 의미를 제거하기도 하며, 가능성을 열어 주기, 분명한 한계선을 그어 버리기도 한다. 그리고 우리는 그러한 언어로 사고하고 소통한다. 그래서 하이데거(Martin Heidegger, b.1889)는 “언어는 존재의 집이다.”라고 했다. 언어는 한 존재를 좌우할 만큼 강력한 힘을 지닌다.

안다혜 작가는 오랫동안 가족 언어를 수집하고 분석해왔다. 가족 안에서의 언어가 경험으로써 인식, 체화되고, 구성원의 존재를 규정한다고 여겼기 때문이다. 자신을 구성해온 언어들을 읽어내며 존재의 생태를 발견하고 다음으로 나아갈 길을 찾으려는 시도였다. 그러나 읽어내면 읽어낼수록 언어는 선명해졌다. 타인의 입에서 발화된 언어는 나라는 존재를 모두 담아낼 수 없는 허상의 경계지만, 오랫동안 규정당한 존재는 언어에 갇혀 버린다. 그러니 하이데거의 말을 조금 바꾸자면, 존재의 집인 언어는 존재의 감옥이기도 하다. 작가는 자신의 삶을 뒤바꾸기 위해 가지고 있는 언어에서 탈주해 기존의 서사를 해체해야만 했다. 이제는 다른 말들이 필요하다.

해방의 수행

새로운 그림을 그리기 위해서는 먼저 빈 캔버스가 있어야 한다. 퍼포먼스 아티스트 마리나 아브라모비치(Marina Abramović, b.1946)는 자신의 몸을 작업의 매체로 사용하기 위해서 깨끗이 비워내는 작업을 선행했다. 1976년의 <해방(Freeing)> 시리즈다. 그는 목소리가 다할 때까지 비명을 지르며 몸속에 담긴 소리의 에너지를 완전히 꺼내어 놓는 <목소리 해방(Freeing the Voice)>, 머릿속에 단어가 하나도 남지 않을 때까지 입 밖으로 소리내어 말하는 <기억 해방(Freeing the Memory)>, 탈진해 쓰러질 때까지 춤을 추며 동적 에너지를 모두 소모하는 <신체 해방(Freeing the Body)>를 통해, 과거로부터 축적된 에너지로부터 몸을 해방시켰다. 이로써 그의 몸은 빈 캔버스가 되었다.

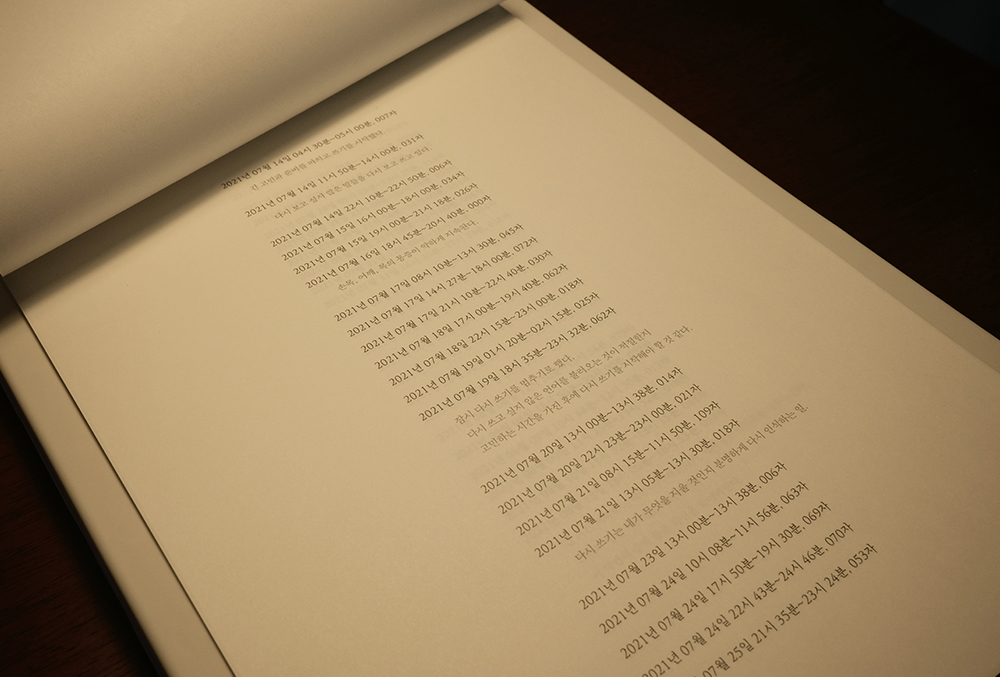

안다혜 작가 역시 같은 의미에서 언어를 지우기로 결심했다. 작가가 수집해온 가족 언어는 자신을 규정하고 존재의 서사를 만들어왔지만, 이것은 애초에 스스로 정한 경계선이 아니었다. 경계를 지워야만 밖으로 나갈 수 있다. 작가는 전작에서 사용되었던 가족 언어들을 모아 정렬하고 다시 쓰기 시작했다. 6개월간 14,000여 자를 종이 위에 연필로 새기는 작업은 자신이 넘을 수 없는 경계가 무엇인지 스스로 확인하는 작업이었다. 그리고 다음 3개월 동안 이렇게 다시 쓴 언어를 지우개로 지우거나 연필로 까맣게 칠해 덮는 방식으로 제거해나갔다.

그의 작업은 언제나 작품 뒤의 숨은 과정을 떠올리게 해왔다. 자신에게 가장 아픈 말들을 수집하는 일, 그것을 두 눈으로 선명하게 확인하며 손의 감각으로 어딘가에 고정하는 일, 몸과 마음을 얽매는 경험들을 되새기며 기호라는 다른 언어로 번역해서 지도를 그리는 일, 너무나도 아플 것을 알면서도 반복하는 행위 뒤에는 스스로 발화하고자 하는 의지가 있었다.

그리고 이제 작가는, 가본 적 없는 길에 대한 불안을 다독이며 조용하고 느리게 자신의 자리를 만든다. 손가락에 굳은살이 박이고 손목 통증을 유발하는 이 고된 수행의 행위는 발화하고자 하는 의지를 넘어 스스로를 해방하고자 하는 더욱 강력한 갈망을 담고 있다. 사회와 타인이 정한 한계 속에 머무는 대신 문을 만들고 그것을 열어 나아가겠다고, 내가 어떤 사람인지 스스로 결정하고 미래를 만드는 주체가 되겠다고 말한다.

새로운 언어의 자리

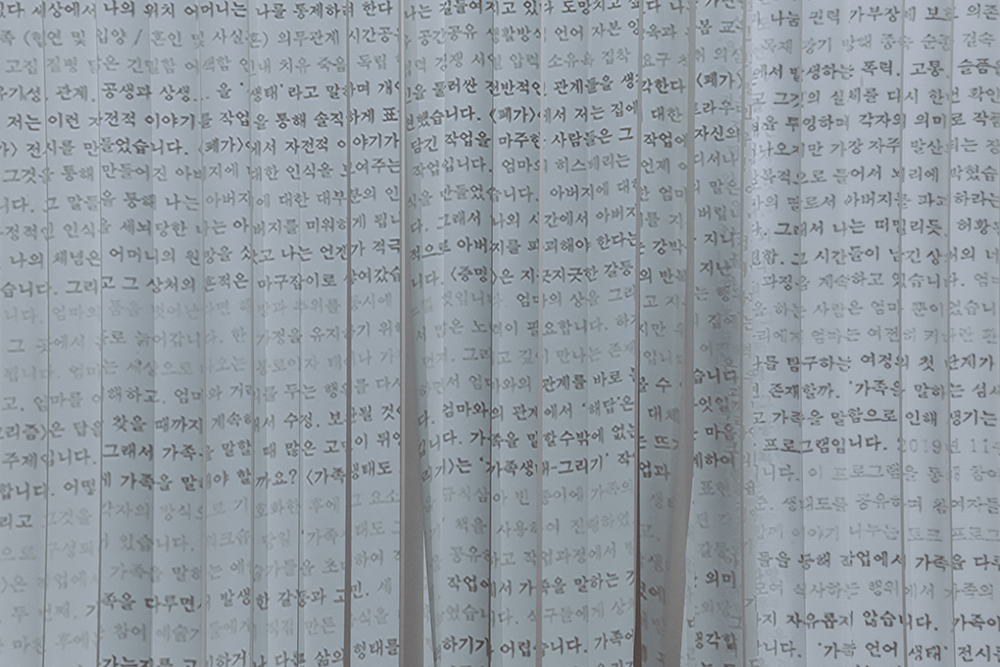

반으로 나뉜 전시장에서 관객은 과거의 언어로 어지러운 공간을 벗어나 다음의 세계로 향한다. 작가를 규정해온 과거의 언어로 만든 <장벽>을 헤치고 경계를 넘는다. 문을 열고 나아간 순간 온몸이 쿵 내려앉으며 낯선 감각이 느껴진다. 불안인지, 설렘인지, 아직은 규정할 수 없다. 관객이 작가와 같은 감각을 느끼며 순간 하나가 된다. 고개를 들면 비로소 작가가 만든 <자리>가 보인다. 여기서부터 우리는 ‘혼자’가 아니라 ‘함께’가 된다.

비트겐슈타인(Ludwig Wittgenstein, b.1889)은 ‘언어의 한계가 곧 세계의 한계’라고 했다. 기존의 언어를 지운다는 건 세계의 한계를 지우는 일과 다름없다. 아무것도 없는 새로운 곳이 두려울지도 모른다. 규칙과 경계는 불편하지만, 한편으로는 안온한 평화를 제공한다. 그러나 굳게 닫힌 지도의 문을 열고 나아가야만 새로운 이야기가 시작될 수 있다. 내가 만드는 진짜 서사는 지운 곳에서부터 시작된다.

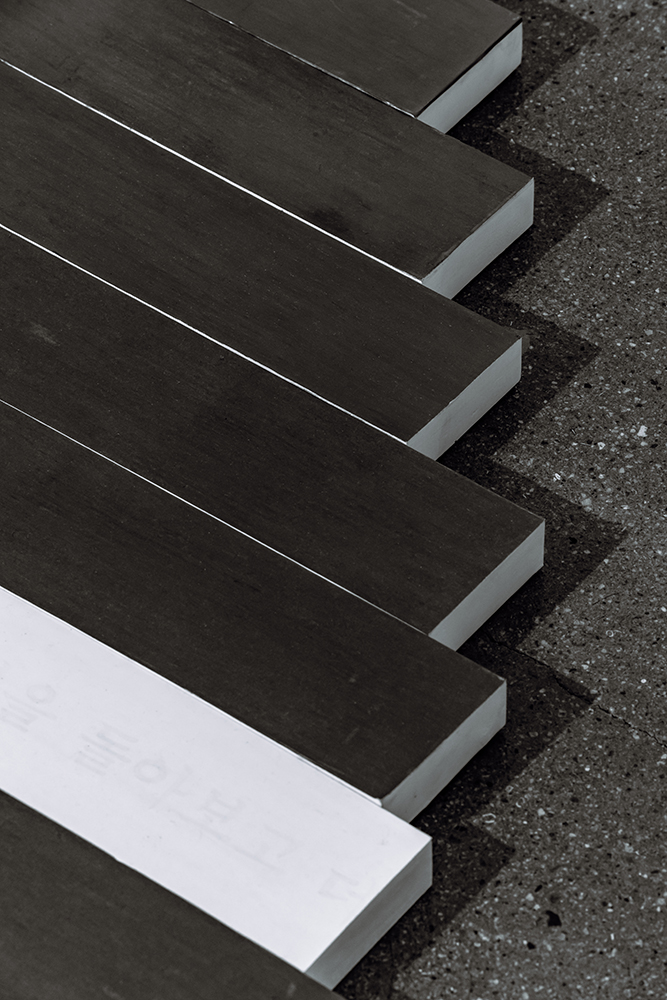

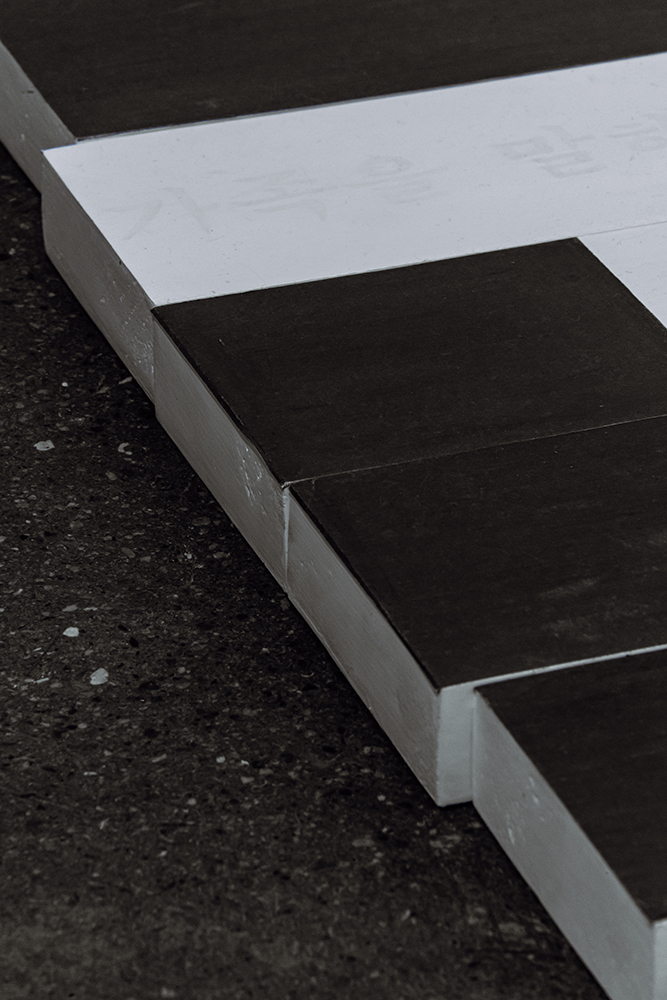

“사랑한다는 것은 전부가 형편없이 망가졌다가 이전과는 다른 방법으로 복구되는 것을 의미한다. 다시 만들어진 나는 전과는 다른 방법으로 걷고 말하고 이해한다. 여러 색깔과 빛의 사랑을 통과하면서 여러 번 망가지고 다시 만들어지는 것이다.”라고 했다. (이유운, 『변방의 언어로 사랑하며』 (아침달, 2022) 작가는 기존의 언어를 지우고 조각내어 만든 동그란 <자리>를 ‘난파된 폐허’이자 ‘매장된 무덤’이라고 했지만, 무덤 위에서는 항상 이름 모를 새싹이 돋아난다. 나는 그것을 스스로를 향한 사랑이라 부르고 싶다. 자신이 서 있는 곳을 끊임없이 정돈하며 만들어낸 단정한 폐허로부터 가능한 마음이다.

가족 언어를 통해 자신을 둘러싼 존재들과 자신의 서사를 이해해보고자 한 것도 어떤 사랑의 방식이었을 테다. 그러나 사랑은 경계를 지키고자 애쓴다고 해서 유지되지 않는다. 모두가 자유로울 수 있는 새로운 서사는 과거가 산산이 부서져야만 다시 쌓을 수 있다. 작가가 쌓아낸 수행의 과정은 스스로를 치유하고 새로운 걸음을 딛기 전의 불안을 다독이는 행위인 동시에 자신을 구원하고자 하는 의지, 미래를 향한 가늘고 꾸준한 믿음의 행위다. 앞선 책에서는 사랑을 “세상에서 가장 불완전한 파괴법이자 완전한 구원의 방법”이라고 했다.

아픔과 분노가 사라진 자리에 가라앉는 것이 있다. 가족의 서사로 강렬한 작품을 만들어냈던 작가 루이스 부르주아(Louise Bourgeois, b.1911)가 후기에 치유와 용서의 상징으로 그려낸 아름다운 유칼립투스 잎을 떠올린다. 마치 그 유칼립투스 잎처럼, 연필로 단단히 새긴 뒤 지워낸 자국은 이제 가슴에 못 박히는 언어가 아니라 살아온 시간이 새긴 무늬가 된다.

지난하게 싸워온 단어들이 모두 가라앉은 호수 위로 둥근 달이 떴다. <장벽>을 열고 나아간 관객들은 <자리>의 주위를 천천히 돌아볼 수 있다. 무언가의 주위를 도는 행위는 예로부터 바람의 행위다. 작가가 수행으로 쌓은 단정하고 정갈한 마음의 <자리>를 동그랗게 돌면서 이곳에 새롭게 새겨질 다음을 빌어 본다. 관객의 행위와 마음이 보태지며 자리의 가능성이 넓어진다. 지운 것은 혼자였지만, 다시 써나갈 서사는 혼자가 아닐 것이다.

김지연(미술비평) bloom_ing@naver.com

집은 편안하고 자유로운 공간이라고 여겨지지만, 맞지 않는 관계, 불편한 구조와 소음이 있을 때에는 반대로 가장 부자유스러운 감옥이 되어 버린다. 나가서 돌아갈 곳이 없기 때문이다. 집이라는 물리적 공간으로 상징되는 추상적 관계, 가족도 마찬가지다. 손상된 가족의 관계를 확인하고 분석하고 재생하려고 애쓰는 것은 결국 태어나면서부터 숙명적으로 부여받은 이 관계가 너무도 단단하고 폐쇄적이기 때문이다. 이곳으로부터 문을 열고 나가 완전히 벗어나기란 쉬운 일이 아니다.

우리는 자유롭게 살아가는 주체라고 생각하지만 많은 것에 영향을 받는다. 달리 말하자면 많은 것이 우리를 가둔다. 언어도 그 중 하나다. 언어는 대상에게 고유성을 부여한다. 의미를 만들기도 하고 의미를 제거하기도 하며, 가능성을 열어 주기, 분명한 한계선을 그어 버리기도 한다. 그리고 우리는 그러한 언어로 사고하고 소통한다. 그래서 하이데거(Martin Heidegger, b.1889)는 “언어는 존재의 집이다.”라고 했다. 언어는 한 존재를 좌우할 만큼 강력한 힘을 지닌다.

안다혜 작가는 오랫동안 가족 언어를 수집하고 분석해왔다. 가족 안에서의 언어가 경험으로써 인식, 체화되고, 구성원의 존재를 규정한다고 여겼기 때문이다. 자신을 구성해온 언어들을 읽어내며 존재의 생태를 발견하고 다음으로 나아갈 길을 찾으려는 시도였다. 그러나 읽어내면 읽어낼수록 언어는 선명해졌다. 타인의 입에서 발화된 언어는 나라는 존재를 모두 담아낼 수 없는 허상의 경계지만, 오랫동안 규정당한 존재는 언어에 갇혀 버린다. 그러니 하이데거의 말을 조금 바꾸자면, 존재의 집인 언어는 존재의 감옥이기도 하다. 작가는 자신의 삶을 뒤바꾸기 위해 가지고 있는 언어에서 탈주해 기존의 서사를 해체해야만 했다. 이제는 다른 말들이 필요하다.

해방의 수행

새로운 그림을 그리기 위해서는 먼저 빈 캔버스가 있어야 한다. 퍼포먼스 아티스트 마리나 아브라모비치(Marina Abramović, b.1946)는 자신의 몸을 작업의 매체로 사용하기 위해서 깨끗이 비워내는 작업을 선행했다. 1976년의 <해방(Freeing)> 시리즈다. 그는 목소리가 다할 때까지 비명을 지르며 몸속에 담긴 소리의 에너지를 완전히 꺼내어 놓는 <목소리 해방(Freeing the Voice)>, 머릿속에 단어가 하나도 남지 않을 때까지 입 밖으로 소리내어 말하는 <기억 해방(Freeing the Memory)>, 탈진해 쓰러질 때까지 춤을 추며 동적 에너지를 모두 소모하는 <신체 해방(Freeing the Body)>를 통해, 과거로부터 축적된 에너지로부터 몸을 해방시켰다. 이로써 그의 몸은 빈 캔버스가 되었다.

안다혜 작가 역시 같은 의미에서 언어를 지우기로 결심했다. 작가가 수집해온 가족 언어는 자신을 규정하고 존재의 서사를 만들어왔지만, 이것은 애초에 스스로 정한 경계선이 아니었다. 경계를 지워야만 밖으로 나갈 수 있다. 작가는 전작에서 사용되었던 가족 언어들을 모아 정렬하고 다시 쓰기 시작했다. 6개월간 14,000여 자를 종이 위에 연필로 새기는 작업은 자신이 넘을 수 없는 경계가 무엇인지 스스로 확인하는 작업이었다. 그리고 다음 3개월 동안 이렇게 다시 쓴 언어를 지우개로 지우거나 연필로 까맣게 칠해 덮는 방식으로 제거해나갔다.

그의 작업은 언제나 작품 뒤의 숨은 과정을 떠올리게 해왔다. 자신에게 가장 아픈 말들을 수집하는 일, 그것을 두 눈으로 선명하게 확인하며 손의 감각으로 어딘가에 고정하는 일, 몸과 마음을 얽매는 경험들을 되새기며 기호라는 다른 언어로 번역해서 지도를 그리는 일, 너무나도 아플 것을 알면서도 반복하는 행위 뒤에는 스스로 발화하고자 하는 의지가 있었다.

그리고 이제 작가는, 가본 적 없는 길에 대한 불안을 다독이며 조용하고 느리게 자신의 자리를 만든다. 손가락에 굳은살이 박이고 손목 통증을 유발하는 이 고된 수행의 행위는 발화하고자 하는 의지를 넘어 스스로를 해방하고자 하는 더욱 강력한 갈망을 담고 있다. 사회와 타인이 정한 한계 속에 머무는 대신 문을 만들고 그것을 열어 나아가겠다고, 내가 어떤 사람인지 스스로 결정하고 미래를 만드는 주체가 되겠다고 말한다.

새로운 언어의 자리

반으로 나뉜 전시장에서 관객은 과거의 언어로 어지러운 공간을 벗어나 다음의 세계로 향한다. 작가를 규정해온 과거의 언어로 만든 <장벽>을 헤치고 경계를 넘는다. 문을 열고 나아간 순간 온몸이 쿵 내려앉으며 낯선 감각이 느껴진다. 불안인지, 설렘인지, 아직은 규정할 수 없다. 관객이 작가와 같은 감각을 느끼며 순간 하나가 된다. 고개를 들면 비로소 작가가 만든 <자리>가 보인다. 여기서부터 우리는 ‘혼자’가 아니라 ‘함께’가 된다.

비트겐슈타인(Ludwig Wittgenstein, b.1889)은 ‘언어의 한계가 곧 세계의 한계’라고 했다. 기존의 언어를 지운다는 건 세계의 한계를 지우는 일과 다름없다. 아무것도 없는 새로운 곳이 두려울지도 모른다. 규칙과 경계는 불편하지만, 한편으로는 안온한 평화를 제공한다. 그러나 굳게 닫힌 지도의 문을 열고 나아가야만 새로운 이야기가 시작될 수 있다. 내가 만드는 진짜 서사는 지운 곳에서부터 시작된다.

“사랑한다는 것은 전부가 형편없이 망가졌다가 이전과는 다른 방법으로 복구되는 것을 의미한다. 다시 만들어진 나는 전과는 다른 방법으로 걷고 말하고 이해한다. 여러 색깔과 빛의 사랑을 통과하면서 여러 번 망가지고 다시 만들어지는 것이다.”라고 했다. (이유운, 『변방의 언어로 사랑하며』 (아침달, 2022) 작가는 기존의 언어를 지우고 조각내어 만든 동그란 <자리>를 ‘난파된 폐허’이자 ‘매장된 무덤’이라고 했지만, 무덤 위에서는 항상 이름 모를 새싹이 돋아난다. 나는 그것을 스스로를 향한 사랑이라 부르고 싶다. 자신이 서 있는 곳을 끊임없이 정돈하며 만들어낸 단정한 폐허로부터 가능한 마음이다.

가족 언어를 통해 자신을 둘러싼 존재들과 자신의 서사를 이해해보고자 한 것도 어떤 사랑의 방식이었을 테다. 그러나 사랑은 경계를 지키고자 애쓴다고 해서 유지되지 않는다. 모두가 자유로울 수 있는 새로운 서사는 과거가 산산이 부서져야만 다시 쌓을 수 있다. 작가가 쌓아낸 수행의 과정은 스스로를 치유하고 새로운 걸음을 딛기 전의 불안을 다독이는 행위인 동시에 자신을 구원하고자 하는 의지, 미래를 향한 가늘고 꾸준한 믿음의 행위다. 앞선 책에서는 사랑을 “세상에서 가장 불완전한 파괴법이자 완전한 구원의 방법”이라고 했다.

아픔과 분노가 사라진 자리에 가라앉는 것이 있다. 가족의 서사로 강렬한 작품을 만들어냈던 작가 루이스 부르주아(Louise Bourgeois, b.1911)가 후기에 치유와 용서의 상징으로 그려낸 아름다운 유칼립투스 잎을 떠올린다. 마치 그 유칼립투스 잎처럼, 연필로 단단히 새긴 뒤 지워낸 자국은 이제 가슴에 못 박히는 언어가 아니라 살아온 시간이 새긴 무늬가 된다.

지난하게 싸워온 단어들이 모두 가라앉은 호수 위로 둥근 달이 떴다. <장벽>을 열고 나아간 관객들은 <자리>의 주위를 천천히 돌아볼 수 있다. 무언가의 주위를 도는 행위는 예로부터 바람의 행위다. 작가가 수행으로 쌓은 단정하고 정갈한 마음의 <자리>를 동그랗게 돌면서 이곳에 새롭게 새겨질 다음을 빌어 본다. 관객의 행위와 마음이 보태지며 자리의 가능성이 넓어진다. 지운 것은 혼자였지만, 다시 써나갈 서사는 혼자가 아닐 것이다.

김지연(미술비평) bloom_ing@naver.com

혼자 지운 서사

Oct 4~16, 2022

Space Illi, Seoul

- Curated by Dahye An

- Text Jiyeon Kim

- Web Archive Sulki Kim

- Graphic Design Han Gonggi

- Photo Han Gonggi

- Support Arts Council Korea